Au cours des trois dernières décennies, les agriculteurs, y compris d'un point de vue politique, ont déjà mis en œuvre de nombreuses interventions qui ont amélioré la qualité de l'eau, bien que cette amélioration ait stagné au cours des dix dernières années. Sur les sols sablonneux, on observe également une diminution de la teneur en matières organiques. Une augmentation de cette teneur aura un impact positif sur la qualité des sols, la capacité de rétention de l'eau dans les sols, les rendements agricoles et les pertes de nutriments.

Une mesure importante que les agriculteurs peuvent appliquer pour améliorer la teneur en matière organique du sol tout en évitant la perte d'éléments nutritifs précieux pendant l'hiver consiste à semer des cultures de couverture vertes après la récolte. Par exemple, les cultures de couverture verte sont connues pour absorber et retenir les éléments nutritifs résiduels après la récolte de la culture principale, d'où le terme de "cultures dérobées" (catch crops) régulièrement utilisé. Cependant, les cultures de couverture verte ne se contentent pas de retenir les nutriments, elles introduisent également de la matière organique fraîche dans le sol, augmentant ainsi la teneur en matière organique. De ce point de vue, nous avons voulu savoir quelle production efficace de matière organique les différents types de cultures de couverture verte, tant en surface qu'en sous-sol, peuvent atteindre.

Dans le cadre du projet Leader "Qualité de l'eau, une approche intégrée", un champ pilote a donc été mis en place en 2023 avec différents types de couverture végétale sur lesquels des mesures de biomasse et des analyses de sol ont été effectuées. Cette année, cet essai sera répété et complété par une démonstration sur l'incorporation de cultures de couverture verte au printemps 2025.

Couvertures vertes : types et fonctions

Dans la pratique, il existe de nombreux types de cultures de couverture, chacun ayant ses propres caractéristiques et atouts en termes de couverture du sol, d'absorption des éléments nutritifs, d'apport effectif de matière organique et de libération des éléments nutritifs. On peut les classer en trois grandes catégories. De plus, en mélangeant différentes espèces, il est possible de combiner les meilleurs atouts de chacune d'entre elles.

Plantes de couverture à feuilles vertesLa moutarde jaune, le radis à feuilles et la phacélie, par exemple, ont une croissance rapide et prononcée au-dessus du sol, ce qui leur permet d'absorber rapidement l'azote et de couvrir rapidement le sol. Cependant, ces cultures sont souvent sujettes au gel et meurent en hiver. Comme elles produisent principalement de la biomasse aérienne avec un faible rapport C/N et qu'elles se dégradent donc rapidement, les nutriments absorbés sont rapidement libérés après la mort et leur contribution à la matière organique résistante ou efficace du sol (MOS) est plus faible.

Couvertures vertes herbeusesLe ray-grass italien, le seigle coupé et l'avoine japonaise ont une croissance initiale lente, ce qui signifie qu'ils ne couvrent le sol et n'absorbent des quantités significatives d'azote que plus tard. Toutefois, comme elles ne sont souvent pas ou peu sensibles au gel (à l'exception de l'avoine japonaise), elles continuent à croître et à absorber des nutriments pendant et après l'hiver. Elles ont un développement racinaire prononcé, ce qui les rend également intéressantes pour la lutte contre l'érosion. Le rapport C/N de leurs résidus de culture est plus élevé et la dégradabilité plus faible, ce qui, après le dépérissement et l'incorporation, garantit une libération lente de l'azote absorbé et une contribution importante à la résistance de la matière organique du sol.

Plantes de couverture verte à fleurs de papilloncomme le trèfle, le trèfle d'Alexandrie et la vesce, assurent la séquestration de N2 de l'atmosphère et servent donc principalement d'engrais verts et, dans une moindre mesure, de cultures dérobées. Elles ont une croissance aérienne modérément rapide à rapide, un enracinement modéré à intensif et leur sensibilité au gel varie également d'une espèce à l'autre. Leur faible rapport C/N garantit qu'après le dépérissement et l'incorporation, les résidus de culture se décomposent rapidement et que l'azote absorbé est libéré rapidement.

Tracé de démonstration

Sur la parcelle de démonstration en 2023, une très large gamme de cultures de couverture verte a été établie, avec des espèces rustiques et sensibles au gel, des espèces feuillues et herbacées, des mélanges, etc.

Effets sur l'accumulation de matière organique dans le sol

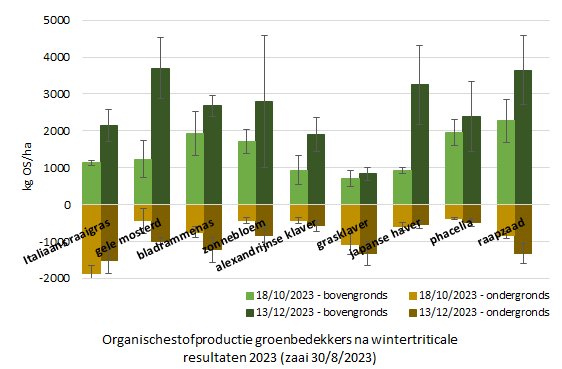

L'apport de matière organique fraîche en surface et dans le sol sous forme de biomasse végétale a été mesuré dans les parcelles de démonstration.

La figure ci-dessous montre les résultats des mesures de biomasse des différentes cultures de couverture verte, exprimés en kg de matière organique par hectare. Les barres brunes vers le bas représentent la biomasse souterraine ; les barres vertes vers le haut représentent la biomasse aérienne. Les cultures de couverture verte ont été semées le 30 août et les mesures de biomasse ont été effectuées le 18 octobre (barres de couleur claire) et le 13 décembre (barres de couleur foncée).

La plupart des plantes de couverture vertes à larges feuilles (à l'exception de la moutarde jaune, cause peu claire) avaient en octobre une biomasse aérienne significativement plus élevée que les plantes de couverture vertes herbacées (ray-grass italien, trèfle des prés, avoine japonaise) et le trèfle, tandis que la biomasse souterraine était plus élevée pour le ray-grass italien et également pour certains trèfles des prés.

En décembre, la moutarde jaune et l'avoine japonaise avaient rattrapé leur retard en termes de biomasse aérienne, tandis que les radis foliaires et le colza, grâce à leur racine profonde, avaient en moyenne une biomasse racinaire plus importante.

Nous soulignons ici que la figure montre les résultats d'une seule année (2023). De plus, l'hiver 2023-2024 n'a pas connu de véritable période de gel, ce qui a permis à la couverture végétale de continuer à croître après la dernière mesure.

A l'automne 2024, un nouvel essai a été construit et de nouvelles mesures seront effectuées, ce qui permettra de mettre en évidence les effets annuels (conditions météorologiques) sur cette production de biomasse.

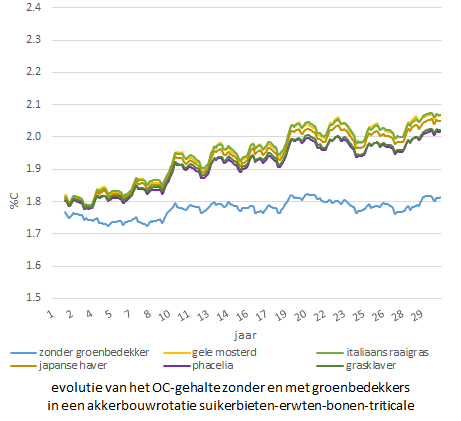

Les effets à long terme des cultures de couverture verte sur la composition de la matière organique du sol ont été estimés à partir de simulations Cslim. La figure ci-dessous compare une rotation de cultures arables sur sol sablonneux avec des betteraves sucrières, des pois, des haricots et du triticale sans cultures de couverture verte avec la même rotation avec différentes cultures de couverture verte. Dans ces simulations, les quantités de résidus de culture fournies par les cultures de couverture verte ont été estimées à partir des mesures effectuées sur le terrain. En ce qui concerne la composition à long terme de la matière organique du sol, il existe de faibles différences entre les cultures de couverture végétale (sur la base des mesures effectuées sur le terrain en 2023 !), mais il est clair que le déploiement de cultures de couverture végétale dans la rotation des cultures peut de toute façon apporter une contribution significative.

Effets sur la fixation hivernale de l'azote et les résidus de nitrates

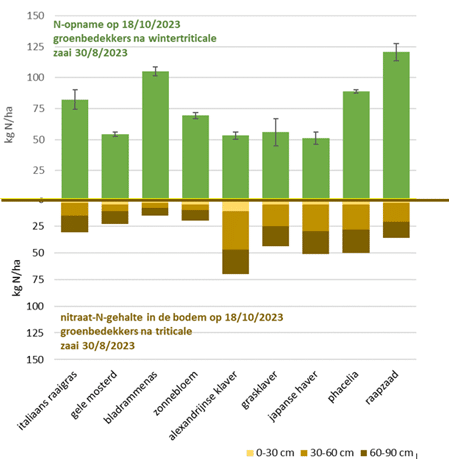

En automne (18 octobre), l'absorption d'azote par les cultures de couverture et les résidus de nitrates ont été mesurés sur le terrain. Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous. En moyenne, toutes les cultures de couverture verte ont absorbé 76 kg d'azote par hectare.

Les différences entre les cultures de couverture verte étaient plus ou moins analogues à celles de la production de biomasse : au 18 octobre, les cultures de couverture verte à larges feuilles, le radis frisé, la phacélie et le colza avaient absorbé le plus d'azote (85 à 120 kg N/ha). Le ray-grass italien n'était pas en reste (80 kg N/ha). L'absorption d'azote par les autres cultures de couverture verte était en moyenne plus faible, mais restait de l'ordre de 50 kg N/ha.

Le résidu de nitrates du 18 octobre reflétait en partie (mais pas toujours) les différences d'absorption d'azote entre les cultures de couverture verte : plus l'absorption d'azote est importante, plus le résidu de nitrates est faible.

Décision

Comme prévu, les effets positifs des cultures de couverture ont été confirmés à la fois sur la composition de la matière organique du sol et sur l'absorption de l'azote résiduel dans les essais sur le terrain et les simulations à long terme. Sur la base d'une année de culture, les essais en plein champ montrent déjà des différences intéressantes en termes de production de matière organique. En répétant cet essai, ces résultats seront renforcés, ce qui devrait permettre de donner des conseils concrets sur le choix de la couverture végétale en fonction de l'accumulation de carbone dans le sol.

Mia Tits (Service de la science des sols de Belgique), Lore Luys et Bart Swennen (Centre de recherche et de formation agricole)